敦煌壁画及彩塑造像题材丰富、技法精湛,历经千年的文化积淀,形成了特色鲜明、传承有序的艺术体系。由中国美术馆、甘肃省文物局主办的“墨韵文脉——甘肃丝路艺术珍品展”正在中国美术馆展出。

该展首次汇聚敦煌研究院、甘肃省博物馆、甘肃简牍博物馆及中国美术馆藏240余件(套)甘肃文物与艺术珍品,分为“书刻同辉”“绘塑同光”两个部分,溯源传统艺术的精神根脉,展现丝路文明的壮美气象。

近日,来自台湾的敦煌图案学研究员黄炫梓和台湾青年曾薇瑄在中国美术馆副馆长潘义奎的带领下,走进中国美术馆找寻两岸文化同源的密码,感受古老而醉人的丝路长歌。

敦煌艺术的现代转化,既是千年文脉的薪火相传,更是不断焕发的艺术和文化的新活力。20世纪以来,一批又一批艺术家走进敦煌,在壁画、彩塑中汲取营养,积累了大量的临摹和创作作品,以不同媒介和艺术语言,丰富和开拓了敦煌石窟艺术的表现空间。潘义奎副馆长首先介绍了敦煌研究院藏段文杰、李复,于1954年创作的《三兔飞天藻井》。

第407窟的“三兔共耳”藻井图案堪称“藻井之首”。这个图案绘制有三只呈逆时针旋转奔跑且相互追逐的兔子,三只兔子共用三只耳朵,首尾相接,动感十足。整个图案中莲心中奔跑的兔子和莲心外飞翔的飞天,与飘旋的天花方向一致,仿佛连静止的莲花也在旋转。

黄炫梓说,自己一直跟随常沙娜先生研究敦煌图案,所以有机会看过莫高窟里所有的三兔图案,发现大部分的兔子都没有系领结,唯独第407窟里的这三只兔子打了领结。领结跟着兔子的奔跑飘动,让观众充分感受到一千多年前的作品,现在来看还很当代。

接着,潘义奎副馆长带领黄炫梓和曾薇瑄参观了常书鸿先生和常沙娜先生的两幅临摹作品。

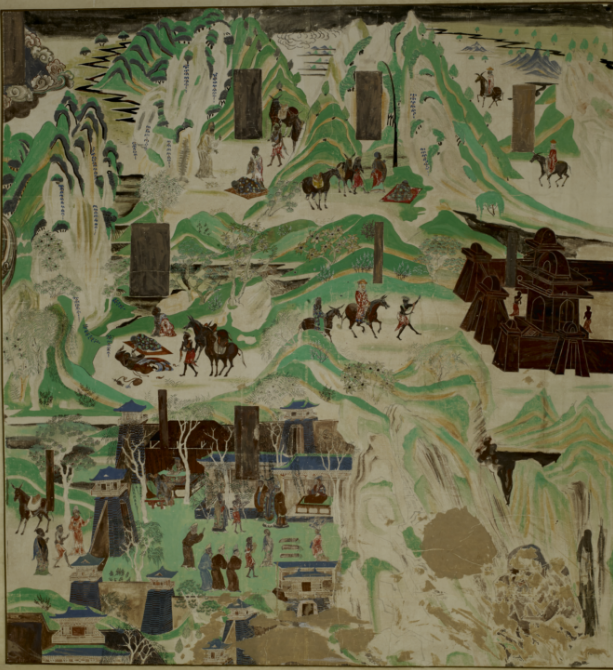

△第217窟 佛顶尊胜陀罗尼经变佛陀波利史迹画 常书鸿 171.5×158.5cm 1955年 敦煌研究院藏

《佛顶尊胜陀罗尼经变佛陀波利史迹画》是“敦煌守护神”常书鸿于1955年临摹创作的,画面依据佛陀波利译《佛顶尊胜陀罗尼经》序文绘制,记述了罽宾国僧人佛陀波利翻译《佛顶尊胜陀罗尼经》的缘由。画面中山水以线条勾勒轮廓,青绿重彩,应是画史记载的青绿山水画法,描绘山清水秀的五台山情景,给人一种心旷神怡的视觉效果。潘义奎副馆长介绍说莫高窟这幅壁画的青绿山水画法比王希孟的《千里江山图》还要早几百年。

△临摹莫高窟第172窟 观无量寿经变 常沙娜 中国画 272cm×300.5cm 1946年

《观无量寿经变》是常沙娜先生在15岁时临摹的一幅较大的作品。盛唐172窟为覆斗顶窟,窟室南北壁各画观无量寿经变一铺。此次展示的摹本源自此窟南壁,临摹时已将变为深色的人物肤色恢复到应有原色。画面中殿阁层叠,人物众多,气氛欢快而热烈,充分显示出佛陀的庄严、菩萨的柔美、伎乐的欢快、极乐世界的殊胜美好。这幅作品不但具有艺术性,也拥有高度的考古与研究价值,可供世人研究壁画风化前后的区别。常沙娜希望透过作品的呈现,提醒更多人共同理解与认识敦煌美学艺术。

△菩萨立像 20×61cm 唐代 敦煌研究院藏

随后,潘义奎副馆长带领两位台湾同胞参观了敦煌研究院藏的唐代菩萨立像。这尊菩萨立像体态丰腴,面庞饱满,衣饰色彩鲜艳,神性在庄严中散发着人间气息,造型和色彩俱佳。潘义奎副馆长介绍说,虽然这尊菩萨立像头上的发髻已经没有了,双臂也已经残缺,但是这掩饰不住雕塑本身的美,是可以跟断臂维纳斯媲美的一件作品。

敦煌莫高窟庄严的壁画,通过宏大的构图和细腻的笔触将其中的故事娓娓道来;丰盈的彩塑,通过慈悲的面容和流畅的衣纹将精湛的技法淋漓展现。简约凝练的模印画像、繁复华美的藻井花砖、浓烈饱满的壁画岩彩,无一不传递着对艺术审美的热情追求。台湾青年曾薇瑄感慨:“现在有专业的机构对敦煌莫高窟进行研究和守护,有一代又一代的艺术家对中华优秀传统文化进行传承,我们的文化从未褪色,它一直在等我们回家”。